वर्ण विचार वर्णमाला परिभाषा भेद स्वर व्यंजन प्रकार

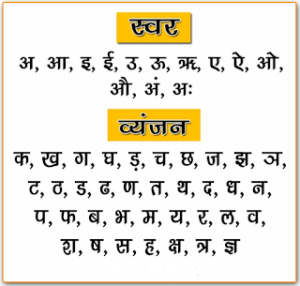

दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें की हिंदी भाषा की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कुल मिलाकर 52 अक्षर होते हैं। जिनमें से 11 अक्षर स्वर (Vowel) कहलाते हैं और 41 अक्षर व्यंजन (Consonant) कहलाते हैं।इसी तरह हम यदि बात करें लेखन (Writing) की तो लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 56 अक्षर होते हैं जिनमें से 11 स्वर, 41 व्यंजन एवं 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। विद्वानों ने हिंदी वर्णमाला को निम्नलिखित वर्ण समूहों में बांटा गया है जो इस प्रकार से हैं –

भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई –ध्वनि

भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई – वर्ण

सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई – शब्द

पूर्णता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई – वाक्य

Table of Contents

वर्ण -Varn किसे कहते हैं ?

वर्ण -Varn

मनुष्य के विचारों का आदान -प्रदान करने का प्रमुख साधन भाषा होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण-समुदाय को वर्णमाला कहते हैं।

वर्ण की परिभाषा –

वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके फिर टुकङे नहीं किए जा सकते।

जैसे – अ, इ, उ, क्, त्, प्, इत्यादि।

विशेष –

1. वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती हैं।

2. वर्णों का उच्चारण मुख के जिह्वा, कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ तथा नासिका आदि भागों की सहायता से किया जाता है।

वर्णों के भेद – Varno ke Bhed

वर्ण दो प्रकार के होते हैं –

स्वर(Swar)

व्यंजन(Vyanjan)

स्वर की परिभाषा : स्वर किसे कहते हैं ? hindi swar & Swar in Hindi

1. स्वर – hindi swar & Swar in Hindi

स्वर उन वर्णों को कहते है ,जिनका उच्चारण बिना अवरोध या बिना बाधा के होता है । इनके उच्चारण में दुसरे वर्ण की सहायता नही ली जाती है । ये सभी स्वतंत्र होते है । इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रुप से निकलती है ।

“स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चरित होती हैं। इसके विपरीत व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चरित होती हैं।”

जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुँह से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं।

स्वर कितने होते है- Swar Kitne Hote Hain

हिंदी भाषा में सामान्यतः निम्नलिखित ग्यारह (11 ) स्वर कहे जाते हैं –

अ आ इ

ई उ ऊ

ए ऐ ओ

औ

नोट : अं और अः को अयोगवाह माना जाता है

स्वरों का वर्गीकरण – Swaron ka vargikaran

मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर

उच्चारण – काल या मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं –

ह्रस्व

दीर्घ

प्लुत

ह्रस्व – (Hrasva Swar)

इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर को अन्य नामों लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर मूल स्वर, शांत स्वर या स्थिर स्वर भी कहतें है

ह्रस्व स्वर चार हैं – अ, इ, उ, ऋ

ये चारों मूलस्वर भी कहलाते हैं तथा इनके उच्चारण में कम-से-कम समय लगता है।

दीर्घ – (Deergh Swar)

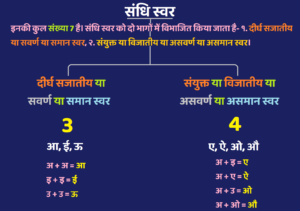

इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना अर्थात् दो मात्राओं का समय लगता है। इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहतें है। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्यां तीन और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है।

दीर्घ स्वर तीन हैं – आ, ई, ऊ(03)

संयुक्त स्वर – ए ,ऐ ,ओ ,औ(04)

विशेष –

⇒ चार स्वर (ए, ऐ, ओ, औ) संयुक्त, मिश्र या संधि-स्वर कहलाते हैं। ये दो भिन्न-भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं।

जैसे –

अ + इ – ए अ + उ – ओ

अ + ए – ऐ अ + ओ – औ

प्लुत – (Plut Swar)

इन स्वरों में समय दीर्घ स्वरों से भी अधिक लगता है। जब किसी को दूर से पुकारते है तो अन्तिम स्वर को खींचकर लम्बा कर देते हैं तथा उसके उच्चारण में दो से अधिक मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वरों को दिखाने के लिए तीन मात्राओं का द्योतक ‘३’ का अंक प्रयोग में लाया जाता है।

जैसे – ओ३म्, राऽऽम

विजातीय स्वर – जब दो विजातीय या भिन्न या असमान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब जो नया स्वर बनाता है उसे संयुक्त या संध्य स्वर या असवर्ण या असमान स्वर कहते हैं। विजातीय स्वरों की कुल संख्यां 4 होती है – ए, ऐ, ओ, औ।

सजातीय स्वर – जब दो सजातीय या समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब जो नया स्वर बनाता है उसे दीर्घ सजातीय या सवर्ण या समान स्वर कहते हैं। सजातीय स्वरों की कुल संख्या 3 है – आ, ई, ऊ।

जीभ के प्रयोग के आधार पर तीन भेद

अग्र स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग(आगे का भाग) काम करता है अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर तालु की ओर कुछ ऊंचा उठता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ये स्वर निम्न हैं – इ, ई, ए, ऐ।

मध्य स्वर /केंद्रीय स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग(बीच का भाग) काम करता है अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग ऊपर(तालु) की ओर थोड़ा ऊंचा उठता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ये स्वर निम्न है – अ।

पश्च स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग(पीछे का भाग) काम करता है अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग कोमल तालु की ओर उठता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ये स्वर निम्न है –आ, उ, ऊ, ओ, औ।

योग या रचना के आधार पर स्वरों के प्रकार

इनको दो भागों में बांटा गया है –

मूल स्वर

संयुक्त स्वर / संहित स्वर

मूल स्वर – वे स्वर जिनकी रचना अपने मौलिक रूप से हुई है अर्थात ये किसी अन्य स्वरो के मिलाने से नहीं बने हैं, इन्हें मूल स्वर कहलाते हैं।

इनकी संख्या 4 है – अ,इ,उ,ऋ । मूल स्वर को हृस्व स्वर भी कहते हैं।

संयुक्त स्वर / संहित स्वर – वे स्वर जिनकी रचना मौलिक ना होकर दूसरों स्वरों से हुई है अर्थात यह किसी अन्य स्वरों के मिलाने से बने हैं, इन्हें संयुक्त स्वर या संहित स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है –ए,ऐ,ओ,औ ।

जिह्वा की ऊँचाई के आधार पर

इस आधार पर स्वरों को चार वर्गों में विभक्त किया गया है

(i) संवृत स्वर (Samvrit Swar)

जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का जितना अधिक भाग ऊपर उठता है, उससे वायु उतनी ही संकुचित होकर बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार संकरा हो जाता है। इससे उच्चरित होने वाले स्वर संवृत कहलाते हैं। ई, इ, ऊ, उ संवृत स्वर हैं।

(ii) अर्द्ध संवृत स्वर(Ardhd Samvrat Swar)

जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का भाग कम ऊपर उठता है और वायु मुखविवर में कम संकुचित होती है। अर्द्ध संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम संकरा होता है। इससे उच्चरित स्वर अर्द्धसंवृत स्वर कहलाते हैं। ‘ए’ और ‘ओ’ अर्द्ध संवृत स्वर है।

(iii) विवृत स्वर (Vivrat Swar)

जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मध्य में स्थित होती है और मुखविवर पूरा खुला रहता है, ऐसे उच्चरित स्वर को विवृत स्वर कहते हैं। ‘आ’ विवृत स्वर है।

(iv) अर्धविवृत स्वर (Ardhd Vivrat Swar)

जिन स्वरों के उच्चारण में मुखविवर में वायु मार्ग कम खुला रहता है। इससे उच्चरित स्वर अर्धविवृत स्वर कहे जाते हैं। अ, ऐ और औ अर्धविवृत स्वर हैं।

कोमल तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण –

कोमल तालु के आधार पर स्वरों का निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है –

अनुनासिक स्वर

अननुनासिक या निरनुनासिक स्वर

अनुनासिक स्वर – जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुँह और नाक(नासिका) दोनों से बाहर निकलती है तो वह स्वर अनुनासिक स्वर कहलाता है। स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए स्वर के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक स्वर निरनुनासिक स्वरों के स्थान पर आकर शब्दों का अर्थ – परिवर्तन कर देते हैं। अनुनासिक स्वर के उदाहरण – अँ, आँ, ॐ, एँ आदि।

अननुनासिक या निरनुनासिक स्वर :- अननुनासिक(अन् + अनुनासिक) अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास केवल मुँह से ही बाहर निकलती है तो वह स्वर अननुनासिक या निरनुनासिक स्वर कहलाता है।

व्यंजन की परिभाषा : व्यंजन किसे कहते हैं ? Vyanjan in hindi

व्यंजन – Vyanjan in hindi

जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण (स्वर) की सहायता के बिना सहज में उच्चरित न हो उसें व्यंजन वर्ण या हलंत कहते हैं।

व्यंजन वर्ण निम्नलिखित हैं –

Vyanjan in Hindi व्यंजनों का वर्गीकरण – Vyanjano ka vargikaran

उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित तीन भेद हैं –

1. स्पर्श – Sparsh Vyanjan

जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है तथा वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके के साथ बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं।

- ’क्’ से ’म्’ तक के 25 व्यंजन ’स्पर्श’ कहलाते हैं।

इन्हें निम्नलिखित पाँच वर्गों में बाँटा गया हैं –

क वर्ग – क्, ख्, ग्, घ्, ङ

च वर्ग – च्, छ्, ज्, झ्, ञ्

ट वर्ग – ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्

त वर्ग – त्, थ्, द्, ध्, न्

प वर्ग – प्, फ्, ब्, भ्, म्

2. अन्तःस्थ – Antasth Vyanjan

जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोङा रोककर कम शक्ति के साथ छोङा जाता है, उन्हें अन्तःस्थ कहते हैं। ये स्वर तथा व्यंजनों के मध्य में स्थित हैं।

इनकी संख्या चार है –

- य्, र्, ल्, व्,।

इन वर्णों को यण् भी कहा जाता है।

3. ऊष्म – Ushm Vyanjan

जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे-धीरे रोककर रगङ के साथ निकाल दिया जाता है , उन्हें ऊष्म या घर्षक व्यंजन कहते हैं।

इनकी संख्या भी चार है –

- श्, ष्, स्, ह् ।

विशेष – उपर्युक्त वर्णों के अतिरिक्त निम्नलिखित चार वर्णों का प्रयोग संस्कृत में होता है तथा इन्हें अयोगवाह कहा जाता है –

(। ) अनुस्वार ( ं ) – अनुस्वार किसी स्वर के बाद न् या म् के स्थान पर आता है।

जैसे – गृहं गच्छति में ’गृहम्’ के ’म्’ के स्थान पर उसके पूर्ववर्ती ’अ’ स्वर के साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है।

(।।) विसर्ग (: ) – विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के बाद होता है तथ इसका पृथक् उच्चारण होता है। यह र् तथा स् के स्थान पर आता है।

जैसे – नरः, हरिः, साधुः इत्यादि।

(।।। ) जिह्वामूलीय (ग क् ग ख् ) – क् तथा ख् से पूर्व अर्ध-विसर्ग के समान जिह्वामूलीय का प्रयोग होता है।

(।v) उपध्मानीय (प्, फ्) – प् तथा फ् के पूर्व अर्ध-विसर्ग सदृश चिह्न को उपध्मानीय कहते हैं।

उच्चारण – स्थान

मुख के वे भाग जिनका प्रयोग वर्णों के उच्चारण-हेतु किया जाता है। वर्णों के उच्चारण-स्थान कहलाते हैं।

वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के जिन भागों से टकरा कर बाहर निकलती है तथा जिह्वा मुख के जिन भागों का स्पर्श करती है अथवा जिन भागों के पास जाकर मुङती है और वायु को रोकती है, मुख के वे सब भाग वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं।

उच्चारण-स्थान निम्नलिखित हैं –

कण्ठ

तालु

मूर्धा

दन्त

ओष्ठ

नासिका

कण्ठतालु

कण्ठोष्ठ

दन्तोष्ठ

1. कण्ठ – अ, आ क वर्ग (क्, ख्, ग्, घ्, ड्), ह् तथा विसर्ग का उच्चारण-स्थान कण्ठ है। कण्ठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कण्ठ्य कहा जाता है।

इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा कण्ठ का स्पर्श करती है।

2. तालु – इ, ई, च वर्ग (च्, छ्, ज्, झ्, ञ्) य् तथा श् का उच्चारण-स्थान तालु है । तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है।

इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के ऊपरी चिकने भाग ’तालु’ का स्पर्श करती है।

3. मूर्धा –

ऋ, ऋृ, ट वर्ग (ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्), र्, ष् का उच्चारण-स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है ।

इनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर के दाँतों के साथ वाले खुरदरे भाग ’मूर्धा’ का स्पर्श करती है।

4. दन्त – लृ, त वर्ग (त्, थ्, द्, ध्, न्) ल्, स का उच्चारण-स्थान दन्त है । इन वर्णों को दन्त्य कहा जाता है।

इनके उच्चारण में जिह्वा दाँतों में लगती है।

5. ओष्ठ – उ, ऊ, तथा प वर्ग (प्, फ्, ब्, भ्, म्) तथा उपध्मानीय का उच्चारण-स्थान ओष्ठ हैं । इन वर्णों को ओष्ठ्य कहा जाता है।

इनके उच्चारण में जिह्वा के सहयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर मिल जाते हैं।

6. नासिका – ङ्, ञ्, ण्, न्, म्, तथा अनुस्वार का उच्चारण-स्थान नासिका है। इन वर्णों को नासिक्य भी कहा जाता है।

इनके उच्चारण में क्रमशः कण्ठ, मूर्धा, तालु, दन्त, ओष्ठ – इन पाँच स्थानों पर स्पर्श से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के साथ नासिका से उत्पन्न ध्वनि भी मिल जाती है।

7. कण्ठतालु –

ए, ऐ का उच्चारण-स्थान कण्ठतालु हैं तथा इन्हें कण्ठतालव्य कहा जाता है।

अ तथा इ के संयोग से ए एवं अ तथा ए के संयोग से ऐ बना है, अतः इनके उच्चारण में कण्ठ और तालु दोनों का उपयोग होता है ।

8. कण्ठोष्ठ – ओ (अ + उ) तथा औ (अ + ओ) का उच्चारण-स्थान कण्ठोष्ठ है, इसलिए इन वर्णों को कण्ठोष्ठ्य भी कहा जाता है।

9. दन्तोष्ठ – ’व’ का उच्चारण-स्थान दन्तोष्ठ है तथा इसे दन्तोष्ठ्य कहा जाता है

(वाकारस्य दन्तोष्ठम्) तथा इसके उच्चारण के समय जिह्वा दाँतों में लगती है और होंठ भी कुछ मुङते है।

10. जिह्वामूल – जिह्वामूलीय का उच्चारण-स्थान जिह्वा का मूल भाग है ।

वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका – Varno ke Uchcharan Sthan

हिंदी व्यंजन

अयोगवाह(Ayogvah) क्या है

विसर्ग (:) अयोगवाह(Ayogvah) का उच्चारण स्थान कण्ठ है।

विशेष – ङ, ञ्, ण्, न्, म् द्विस्थानीय वर्ण हैं। इनका उच्चारण अपने-अपने वर्ण के उच्चारण-स्थान (कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ) के साथ-साथ नासिका के सहयोग से होता है।

प्रयत्न

ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है।

यह प्रयत्न तीन प्रकार का होता है –

1. स्वरतंत्री में कंपन के रूप में,

2. श्वास – वायु की मात्रा के रूप में

3. मुख-अवयवों द्वारा श्वास को रोकने के रूप में।

1. स्वरतंत्री में कंपन –

हमारे गले में दो झिल्लियाँ होती हैं जो वायु के वेग से काँपकर बजने लगती हैं। इन्हें स्वरतंत्री कहते हैं।

स्वर-तंत्रियों में होने वाली कंपन, नाद या गूँज के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए जाते हैं –

सघोष और अघोष।

सघोष – जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन पैदा होती है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं।

हिन्दी के सघोष व्यंजन हैं – ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म

(वर्गों के तीसरे, चौथे , तथा पाँचवें व्यंजन)

ङ, ढ़, ज, य, र, ल, व, ह व्यंजन तथा सभी स्वर।

अघोष – जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में गूँज उत्पन्न नहीं होती, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं।

हिन्दी की अघोष ध्वनियाँ हैं – क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ

(वर्गों के पहले तथा दूसरे व्यंजन) तथा फ, श, ष, स।

2. श्वास की मात्रा –

इस आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए जाते हैं –

अल्पप्राण (Alppran) जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं।

जैसे – क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म (वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन) तथा ङ, य, र, ल, व।

महाप्राण (Mahapran) जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास-वायु अधिक मात्रा में लगती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं।

जैसे – ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ढ़, ह। (वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण) न, म, ल ध्वनियों को भी महाप्राण रूप में न्ह, म्ह, तथा ल्ह की तरह बोला जाता है। इनके लिए अलग से कोई लिपि चिह्न नहीं है।

3. जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्रयत्न –

ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ या अन्य मुख-अवयव अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं।

इस आधार पर व्यंजनों का निम्नलिखित विभाजन किया जाता है –

स्पर्श – जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे सुख-अवयव (जीभ, होंठ, दाँत, वर्त्स्य आदि) परस्पर स्पर्श करके वायु को रोकते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं।

जैसे – क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ।

नासिक्य – जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख-अवयव वायु को रोकते हैं, परन्तु वायु पूरी तरह मुख से न निकल कर नाक से निकलती है, उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं।

ङ, ञ, ण, न, म नासिक्य व्यंजन है।

स्पर्श-संघर्षी – जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख-अवयव से स्पर्श करती है, फिर रगङ खाते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श-संघर्षी व्यंजन कहते हैं।

जैसे – च, छ, ज, झ स्पर्श-संघर्षी व्यंजन है।

संघर्षी – जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास-वायु मुख-अवयवों से रगङ खाते हुए (घर्षित होते हुए) बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इन्हें ऊष्म ध्वनियाँ भी कहा जाता है।

जैसे – ख़, ग़, फ़, व, स, ज, श, ह संघर्षी व्यंजन है।

अन्तःस्थ –

व्यंजन और स्वर की स्थितियों के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अन्तःस्थ रखा गया। परम्परा से य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है।

इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम होता है। कई विद्वान अन्तःस्थ व्यंजनों का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से करते हैं –

पाश्र्विक – पाश्र्विक का अर्थ है – बगल का। जिस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा श्वास-वायु के मार्ग में खङी हो जाती है और वायु उसके अलग-बगल से निकल जाती है, उसे पाश्र्विक व्यंजन कहते हैं।

’ल’ पाश्र्विक है।

प्रकम्पित – प्रकम्पित का अर्थ है – काँपता हुआ। जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक वायु से रगङ खाकर काँपती रहती है, उसे प्रकम्पित व्यंजन कहते हैं।

’र’ प्रकम्पित व्यंजन है।

अर्द्धस्वर – संस्कृत में य और व ऐसी ध्वनियाँ हैं जो न तो पूर्ण रूप से स्वर हैं, न पूर्णरूपेण व्यंजन। इनके उच्चारण में श्वास-वायु को रोकने के लिए उच्चारण-अवयव प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वह प्रयत्न न के बराबर होता है। अतः ये ध्वनियाँ लगभग अवरोध-रहित निकल जाती हैं।

उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते है – Uchchhipt Vyanjan kise kahate hain

उत्क्षिप्त का अर्थ हैं – फेंका हुआ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं।

ड़, ढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन है।

अनुस्वार – संस्कृत में व्यवस्था यह है कि अनुस्वार का स्वरूप उसके बाद आने वाले व्यंजन के अनुसार स्थिर होता है।

उदाहरण – ’दन्त’ में अनुस्वार ’त’ से पूर्व आया है। इसलिए वहाँ त वर्ग का पंचम वर्ण ’न्’ आएगा। ’दण्ड’ में ’ड’ से पूर्व आने के कारण अनुस्वार ’ण्’ हो जाता है।

हिन्दी में अनुस्वार ( ं ) से संबंधित निम्नलिखित नियम प्रचलित हैं –

1. वर्ग के स्वर- रहित पंचम व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण – गङ्गा की जगह ’गंगा’ लिखना मान्य है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने इसी रूप को लिखने की संस्तुति की है।

अन्य उदाहरण –

परम्परागत रूप – चञ्चल, दण्ड, अङ्गीकार, दन्तं

नये स्वीकृत रूप – चंचल, दंड, अंगीकार, दंत।

2. जिन शब्दों मे पंचम व्यंजन के बाद कोई अन्य पंचम व्यंजन आता है या पंचम व्यंजन का द्वित्व आता है, वहाँ अनुस्वारक का प्रयोग नहीं होता।

उदाहरण – जन्म में ’न्’ के पश्चात् ’म’ (पंचम व्यंजन) है, इसलिए इसका रूप ’जन्म’ ही होगा, ’जंम’ नहीं। इसी भांति ’उन्नति’ को ’उनति’ नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार ’निम्न’, ’वाङ्गय’, ’मृण्मय’, ’सम्मति’, ’सम्मेलन’ आदि रूप शुद्ध हैं।

विसर्ग (: ) – विसर्ग का उच्चारण ’ह्’ के समान होता है,

जैसे – अतः – अतह्, मनःस्थिति – मनह् स्थिति। विसर्गों का प्रयोग केवल उन संस्कृत शब्दों में होता है जो हिन्दी में उसी रूप में प्रचलित हैं।

कुछ अन्य उदाहरण देखिए – प्रायः, संभवतः।

व्यंजन-गुच्छ –

जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ श्वास के झटके में बोले जाते हैं, तो उन्हें व्यंजन-गुच्छ कहा जाता है।

जैसे – स्नान में ’स्न’ को एक साथ श्वास में बोला जाता है। अतः ’स्न’ एक व्यंजन-गुच्छ है।

हिन्दी में दो तरह के व्यंजन-गुच्छ प्रचलित हैं –

शब्दों के मध्य तथा अन्त में पाए जाने वाले कुछ व्यंजन-गुच्छ इस प्रकार हैं –

न् + त – अन्त

प् + त – लुप्त

ग् + न – अग्नि

र् +ग – मार्ग

म् + भ – प्रारम्भ

’र’ के कितने प्रकार होते है? –

1. जब ’र्’ (स्वर-रहित) किसी व्यंजन से पूर्व आता है तो वह व्यंजन के शीश पर (रूप में) स्थान पाता है।

जैसे – कर्म, धर्म।

2. जब ’र’ किसी स्वर-रहित व्यंजन के बाद आए तो वह उसी के नीचे विभिन्न रूप धारण कर लेता है

जैसे – प् + र + का +श – प्रकाश

क् + र + म – क्रम

द् + र + व – द्रव

’र’ के विशिष्ठ रूप – त् तथा श् के साथ मिलकर ’र’ का विशिष्ट रूप बन जाता है – त् + र – त्र (त्र) – त्रिभुज, त्रावणकोर, त्रेता

श् + र – श्र – श्री, श्रम

अन्य संयुक्त व्यंजन – निम्नलिखित व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं –

क् + ष – क्ष – क्षमा, क्षेत्र, रक्षा ज् + ञ – ज्ञ – ज्ञान, यज्ञ, ज्ञेय

व्यंजन – संयोग – जब दो व्यंजन साथ-साथ बोले जाते है, किन्तु उनका उच्चारण भिन्न होता है, वहाँ व्यंजन-संयोग होता है। लिखते समय भी व्यंजन-संयोग के व्यंजनों को अलग-अलग लिखा जाता है।

जैसे – जनता – जन् + ता, उल्टा – उलट + टा। जनता में ’न्’ तथा ’त्’ का संयोग है। उल्टा में ’ल्’ तथा ’ट्’ का संयोग है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि ’जनता’ में यद्यपि ’न’ सस्वर लिखा जाता है, किन्तु उच्चारण करते समय ’न्’ (स्वर-रहित) ही प्रयुक्त होता है। यही स्थिति ’उल्टा’ तथा ऐसे अन्य शब्दों में है।

द्वित्व व्यंजन किसे कहते है?

द्वित्व – दो समान व्यंजनों का साथ-साथ प्रयुक्त होना ’द्वित्व’ कहलाता हैं।

जैसे – उत्तर, सत्ता, सज्जा, आसन्न, उद्दण्ड, उद्देश्य, उत्तेजना आदि।

Releted Post